in Architecture as Art. XXI Triennale Esposizione Internazionale21st Century. Design After Design Architecture as Art. Mostrare l’architettura

Alcune belle mostre d’arte sono state avvantaggiate dall’indebolimento delle convenzioni museografiche e probabilmente è arrivato il momento anche per l’architettura di provare a mettere in discussione la convenzione di lasciare la cosa stessa dell’architettura fuori dal museo accettando di far vedere solo le sue rappresentazioni. Nella mostra di Pirelli HangarBicocca cercheremo di fare il nostro esperimento agendo in modo da stimolare una comprensione più autentica dell’opera architettonica – un fatto abbastanza difficile volendo attirare il pubblico dalla nostra parte – e, se possibile, sviluppando i suggerimenti delle sperimentazioni condotte nel campo museografico da operatori come artisti, registi, critici, architetti, ecc., sperimentazioni che implicano, come sappiamo, la sospensione di alcuni standard museografici stabiliti. La revisione in corso dei canoni estetici della museografia, oltre al rinnovo delle regole del vecchio dispositivo museale, ha effettivamente avviato un movimento per il superamento dello statuto tradizionale dell’opera d’arte, per cui, ad esempio, è ammesso in certi casi mettere tra parentesi, ovvero sospendere, alcune convenzioni circa l’idea di originalità, di copia, di facsimile, ecc. Essendo l’architettura nel nostro caso l’oggetto del trattamento museografico bisogna fare in modo che l’esperimento non contrapponga l’attività fattuale degli architetti a un tipo di attività da presentare come immaginaria. Al contrario attraverso l’operazione museale si dovrà comprendere meglio qual è lo stato dei rapporti che intercorrono fra il lavoro di concezione e il lavoro di realizzazione in questo campo. O, in altri termini, e per usare con molte cautele il linguaggio della decostruzione come ha fatto Hubert Damisch, dovremo trarre vantaggio dall’operazione museale per mettere in dubbio l’opposizione acquisita per via accademica, su cui poggiano tante false idealità, fra l’arte di edificare e l’edificio, tra l’architettura e la costruzione. E questo non per confonderle o ridurre l’una all’altra e neppure per far sì che all’ordine silenzioso, quello del costruire, si sovrapponga quello, retorico, dell’architettura. In ogni modo la mostra dovrà approfittare del fatto che il museo, nella misura in cui sottrae gli oggetti che accoglie al loro contesto e li svincola dalla loro funzione pur senza impedirla nel nostro caso tesse fra loro nuove relazioni, il cui primo effetto è quello di spostare il problema da quello della costruzione e della realizzazione verso un’altra dimensione, che in questo caso sarà la formazione di una mappa di questi “materiali”.

Dall’arte pubblica, alla performing art, alle installazioni, alla museografia, alle costruzioni, al paesaggio gli sconfinamenti dei diversi campi operativi tra architetti, designers, artisti, paesaggisti, sono diventati abituali. Intervenendo in un contesto di questo tipo la mostra della XXI Triennale impegnata nel rischioso compito di esibire l’artisticità dell’Architettura si prefigge di praticare uno “sconfinamento” particolare per lo meno nella consuetudine delle mostre di architettura – che consiste nel mutuare dalle mostre d’arte l’obbligo di far vedere le opere in praesentia. Un campione al vero scelto da un architetto e da lui categorizzato come opera d’arte: questo è il presupposto per mettere in moto la nuova idea museografica. Per procedere lungo questa via si dovrà avere a disposizione un ambiente espositivo appropriato, già di tipo museale, che sia adatto a suscitare la comprensione dell’architettura come fatto artistico. L’idea è di enfatizzare un dispositivo spaziale che spinga i visitatori a guardarla con uno sguardo diverso dal solito, uno sguardo per così dire “incantato”, confidando sull’effetto persuasivo della presenza di un’istituzione museografico espositiva non dedicata all’architettura come Pirelli HangarBicocca. Perciò evitando di rimediare all’assenza della “cosa reale” con surrogati quali disegni, testi, foto, modellini, o altro come si fa di solito – negli spazi di Pirelli HangarBicocca vengono esposti campioni “al vero” cercando di avviare il pubblico alla scoperta della loro artisticità peculiare senza impedire ai visitatori di avvicinarsi a una presenza architettonica a portata di mano. Lo spazio museografico, quello della black room dell’area Shed, è privo delle solite impalcature allestitive che troviamo nelle

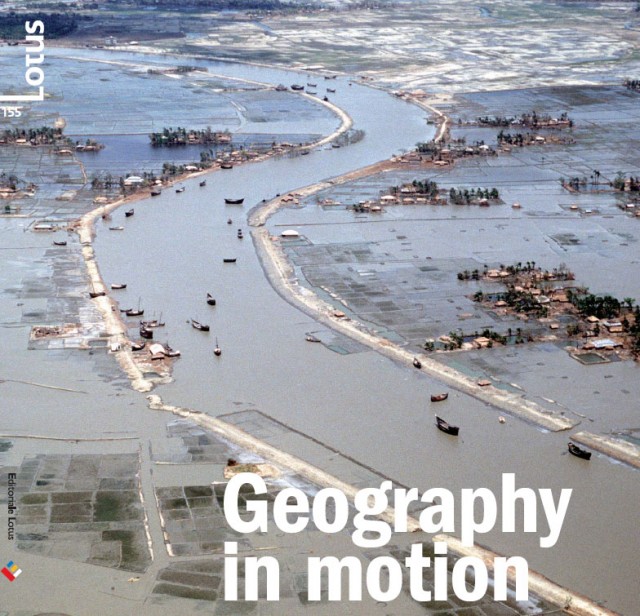

mostre di architettura giacché le quattordici opere realizzate per la mostra si offrono senza interposizioni ai visitatori componendo una sorta di atlante rivolto a illustrare temi e soggetti che enunciano le responsabilità del progetto del XXI secolo, una pretesa indispensabile per tracciare la bozza di un Atlante. Questa bozza si traduce in una disposizione di cose nello spazio unitario del parterre che allude all’inizio di nuove azioni e modi di essere. La mappatura, che esclude in linea di principio una gerarchia, un centro e un ordine di significazione, risponde perciò alla volontà di offrire un’enciclopedia aperta. L’utopia della mostra consiste nel ritenere possibile un campo di collegamenti ipertestuali esaltando un principio di molteplicità come sistema aperto, liberamente e infinitamente percorribile. Nelle scelte di un campione ristretto di opere presentate come modelli di una buona pratica c’è l’ottimismo di credere che da qualch e parte, nel deposito del panorama mondiale, si trovino le risorse di senso di cui abbiamo bisogno e che sia possibile scorgere in determinati codici linguistici la promessa di ristabilire il nesso necessario tra architettura e società, architettura e città, architettura e ambiente. Se non è possibile, o augurabile, esibire una teoria come fondamento estetico unificante di una mostra, l’intenzione resta quella di offrire esempi illuminanti di grammatica e di sin tassi, poiché una democrazia senza lumi è nel migliore dei casi una giungla insensata. I campioni al vero realizzati per la Triennale, esercizi di linguaggio poetico architettonico, si riferiscono a buone pratiche di progettazione all’interno di un determinato campo di competenza. In effetti l’idea della mostra nasce dalla formulazione di alcune domande attorno a situazioni e problemi decisivi per l’architettura dei nostri giorni e gli architetti invitati sono chiamati a rispondere con proposte significative, dove la grammatica e la sintassi certificano la verità di una visione, in modo da trattare le soluzioni come gli esempi che vediamo nei dizionari. E in effetti alle persone invitate è stato chiesto di trovare il corrispettivo architettonico ad alcune voci di un dizionario in modo di produrre, se non proprio un pattern language come è stato teorizzato da Christopher Alexander, per lo meno alcune dimostrazioni a proposito della verità di alcune parole chiave come: Porch, Entrance, Rehabilitation, Roof, Shelter, Pavilion, ecc., figure da usare come dei grimaldelli per esprimere dei pensieri architettonici riguardo i nuovi paradigmi come, ad esempio, il nuovo paradigma ecologico, o come il pensiero-guida che indirizza lo sconfinamento dell’architettura nella disciplina paesaggistica o che propone una nuova idea di spazio pubblico “attivo” e “partecipato”, e anche per indicare come utilizzare un materiale che già esiste per altri scopi, o per riflettere sui due spazi sovrapposti che caratterizzano il vissuto dell’uomo contemporaneo e il suo modo di abitare il mondo: lo spazio dei luoghi e lo spazio dei flussi. O ancora altri lemmi come Addition, Restoration per riflettere sul destino di chiunque abiti una società che rende cronica e generalizzata la condizione di precarietà. Con le parole Sharing, Sidewalk si chiede di verificare come con la parola “architettura” si debba intendere realmente la modalità con cui l’uomo abita il mondo in quanto essere vivente. Un mondo dunque continuamente modificato dalle impronte dell’uomo, dal suo abitare in senso generale – che si costruisca o meno. Oppure Plan, Ground, se si pensa che un progetto paesaggistico sia un precedente o una fase della creazione di un quartiere.

O ancora Bricolage, Sustainability, dove la nozione di “bricolage” è utilizzata in architettura per significare un nuovo modo di costruire dopo il fallimento del progetto totale progressista appartenente alla modernità.

Oppure Home, Meeting, per invitare a riflettere a partire dall’esempio di “Home-for-All”, il tentativo di offrire uno spazio di incontro e distensione a coloro che avevano perso la casa nello tsunami.

Garden, Pool, poiché si è diffusa l’idea che, a causa del nostro modo di abitare, l’impronta dell’uomo sulla terra abbia assunto caratteri distruttivi tali da mettere in forse la stessa sopravvivenza del pianeta.

Inside, Outside, per esplorare l’intersoggettività, e per come una persona, in un determinato momento, percepisca contemporaneamente sé stessa, guardi gli altri e sia osservata da questi.